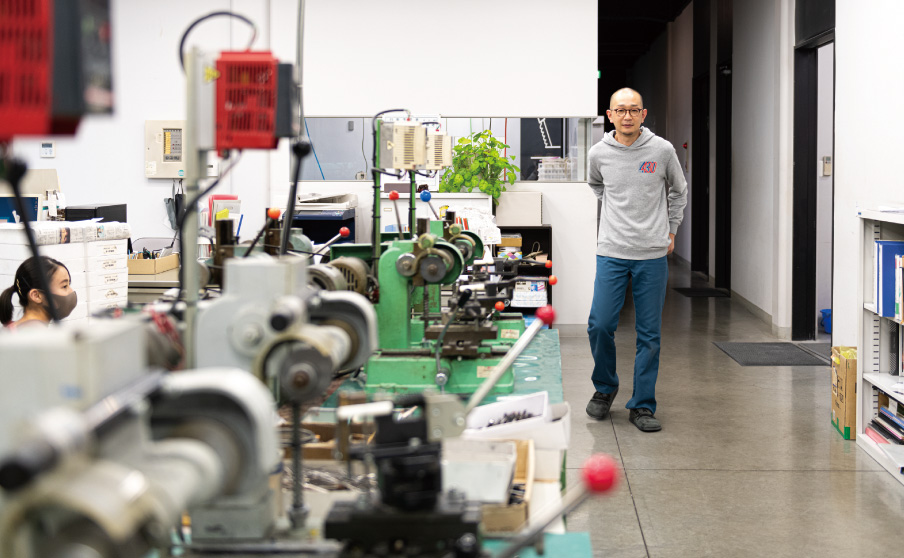

ふとしたきっかけから「眼鏡」という道具に興味をいだき、やがてそれを生業とすることを選択。それまで働いていた会社を辞め、眼鏡の職人を志し、家族とともに福井県鯖江市に移住までした。現在、金子眼鏡の自社工場『BACKSTAGE 』の工場長を務める粟田征樹は、「ものづくり」にこだわる金子眼鏡の屋台骨である工場を立ち上げから支えてきた職人であり、製造現場におけるキーパーソンだ。「なりたいものになれたとか夢が叶ったといえば聞こえはいいですが、職人の入口に立ったときは、激流の中に身を投じるような気分でした。いざ飛び込んでみたら、すべてが想像の範疇を超えた世界でしたね」

前職は愛知県の機械設計会社に属し、自動車部品を製造・加工するための治具の設計が主な仕事だった。四六時中、パソコンのモニターと向き合って作業しているうちに、コンタクトレンズではあまりにも目が疲れるので、それまであまり使用していなかった眼鏡のお世話になることになった。それから眼鏡の奥深さを感じ、ファッションアイテムとしての面白さに魅了された。「眼鏡を仕事にできないだろうか」次第にそう思い始めた。会社勤めしながら、地元にある眼鏡専門学校で通信教育を受け、眼と視力について一から学んだ。そして2002(平成14)年、26歳のときに設計会社を辞め、その後金子眼鏡に転職を果たす。最初に配属されたのは、当時金子眼鏡が名古屋市内に新たに立ち上げたショップ。店頭での接客販売からのスタートだった。

「これは僕自身が望んだことでした。前職のとき、製造の現場を知らずに設計の仕事をしてきたということが悔いとして残ったんです。だから今度は作り手になる前に、お客さんと直接向き合う現場を知ることから始めたかったんです」しかし、粟田は店舗という現場でさっそく壁にぶつかることになる。

売れないなら、ファンを増やす。

金子眼鏡にとって、ものづくりの現場と同等に重要視し、情熱を注いできたのが店舗という場所。ユーザーと真正面から向き合い、独自の空間を提供し、そこに漂う空気感・世界観を体感してもらうための場所だ。ただ売って終わりではない。そんな現場で、技術屋出身の粟田はスタートから苦戦を強いられた。「とにかく悩んだのが自分の口調です。上司から『声に抑揚がないから、感情が伝わらないし、印象も冷たい』と言われ続けて。その頃は、仕事を終えて家までの帰り道、携帯電話のボイスメモに『いらっしゃいませ』『ありがとうございます』と自分の声を吹き込んで、何度もチェックしたりしましたね。出だしからそんな調子だったので、最初の1本を売るのが、店の全スタッフのなかで一番遅かった。販売はもっと上手な人がいっぱいいて、ならば自分はものを売るということよりもお店のファンを増やそうという視点で自分の個性やブランドの魅力を伝えることに励みました。なので、1人のお客さんと向き合う時間は他のスタッフの誰よりも長くなることも多々ありました」

地道な努力の甲斐もあり徐々に経験を積み重ね、やがて店長に昇格。そして30歳になる頃、転機を迎える。2006 (平成18) 年に、金子眼鏡が初めて自分たちがものづくりに挑戦するために立ち上げた工房からメンバーとして声がかかった。社長の金子は、粟田との普段の会話から、彼のものづくりに対する想いや、自らの手で金子眼鏡の商品を作っていきたいという気概を感じており、工房への招集はまさに満を持しての金子の願いでもあった。最低でも3年は販売の現場で経験を積み、30歳前後で眼鏡の作り手になる。粟田が入社時に描いていたそのビジョンが、現実のものになった。

ものづくりに活きた現場経験。

2007(平成19)年、粟田は妻と子供とともに鯖江へ居を移し、眼鏡フレーム職人としての第一歩を踏み出す。鯖江の伝統技術を下敷きにした手作業中心の製造現場にいるのは、平均年齢30歳という若い世代。できたばかりの工房ゆえ、効率的な作業分担や工程などの作業システムが確立されておらず、まずはそこにいる全員が切削から磨き、組立にいたるまで徹底的に技術を習得し、「全員でつくりあげる」という気概とエネルギーに満ちていた。「本来そうあるべきのシステマチックな現場には程遠い、同じ作り手である仲間の眼鏡愛と情熱にあふれた現場でした。同時に、手仕事による伝統的な眼鏡づくりは追求すればするほどキリがなく、底も見えない世界だということも知った。とんでもない世界に入ったんだなとすぐに感じました。作り手になって15年近く経ちましたが、それは今でもそう思います」

いまは製造現場の責任者となり、ただひたすらにつくることだけに専念し考える段階は過ぎた。技術を磨きながら、あの頃の自分のような下の世代を育てていく立場だ。「BACKSTAGEは手仕事がメインなので、手仕事独特の感覚を言語化して伝えるのはすごく難しい。それに加えて、いろんな作り手のタイプに合わせた教え方、伝え方をしなくちゃいけないですから。マシンの扱いは苦手だけど手先が人一倍器用な人間もいれば、手先は不器用だけどマシンの扱いや作業上の計算はピカイチって人間もいる。適材適所で仕事を振り分けて、一人一人の能力を伸ばしたいですね。でも今の立場になってから、眠れないことも多々あります(笑)」

職人として駆け出しだったあの頃、一緒に働いた野心あふれる仲間の中には、すでに独立して自分の会社やブランドを立ち上げた者もいる。しかし粟田はその場から動かず、「金子眼鏡の粟田」であり続けている。

「眼鏡をつくりながらいつも頭に思い浮かべるのは、ユーザーのイメージです。つまり、店頭で接客していた頃に出会ったお客さんの顔や、全国のいろんな店舗に足を運んでくれるいまのお客さんの顔。どんな眼鏡をつくれば喜んでもらえるだろうか、どうすれば長く使ってもらえるかとかを想像できるから、ものづくりに対してのモチベーションが下がることはないんです」

店長まで務めた店舗販売の経験をもつ職人など、金子眼鏡には粟田を置いて他にいない。そしてその稀有な立場こそが、粟田を一職人の枠にはおさまらず、金子眼鏡になくてはならない存在へと導いている。

PROFILE

粟田征樹/Masaki Awata

愛知県瀬戸市出身。豊田市の愛知工業大学を卒業後、地元の機械設計会社に就職。4年半勤めたのち、2004(平成16)年に金子眼鏡に転職。名古屋市内の『COMPLEX+名古屋店』(現在の金子眼鏡店 名古屋店)販売スタッフから店長に昇格し、現場経験を積む。2007(平成19)年、鯖江の自社工場『BACKSTAGE』の製造部門に移り、眼鏡フレーム職人としての技術を磨く。現在は工場長に就任し、後進の指導にも励む。

前職は愛知県の機械設計会社に属し、自動車部品を製造・加工するための治具の設計が主な仕事だった。四六時中、パソコンのモニターと向き合って作業しているうちに、コンタクトレンズではあまりにも目が疲れるので、それまであまり使用していなかった眼鏡のお世話になることになった。それから眼鏡の奥深さを感じ、ファッションアイテムとしての面白さに魅了された。「眼鏡を仕事にできないだろうか」次第にそう思い始めた。会社勤めしながら、地元にある眼鏡専門学校で通信教育を受け、眼と視力について一から学んだ。そして2002(平成14)年、26歳のときに設計会社を辞め、その後金子眼鏡に転職を果たす。最初に配属されたのは、当時金子眼鏡が名古屋市内に新たに立ち上げたショップ。店頭での接客販売からのスタートだった。

「これは僕自身が望んだことでした。前職のとき、製造の現場を知らずに設計の仕事をしてきたということが悔いとして残ったんです。だから今度は作り手になる前に、お客さんと直接向き合う現場を知ることから始めたかったんです」しかし、粟田は店舗という現場でさっそく壁にぶつかることになる。